2020年以降

2020年 「パリ協定」実行の年

2021年 COP26

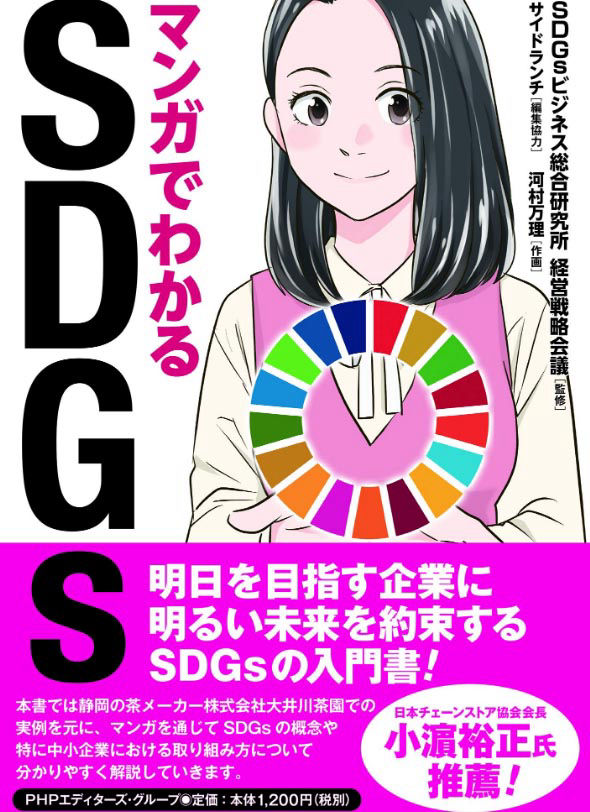

「マンガでわかる脱炭素(カーボンニュートラル)」

監修:藤野純一

マンガ:サイドランチ

主人公たちが専門家を紹介されて脱炭素をめぐるいろいろな解説を聞いていく形でマンガが展開するそうです。2021年10月(池田書店)

「漫画ゴミック「廃貴物」第9集」

ハイムーン

1986年より発行されたシリーズ第9集が2021年2月に発行された。一コママンガで地球環境問題に多様な面から切り込んでいく。2021年12月に第一巻が復刻されました。(クリエイト日報)

「マンガで世界を救うぞ!」

弘兼憲史、平松伸二ほか

SDGsの17項目を17名のマンガ家がそのテーマに沿ったマンガを掲載。今後も発行の予定があるとのこと。

漫画:御茶漬海苔、倉田よしみ、山田貴敏、藤沢とおる、浜田ブリトニー、栗原正尚、花津ハナヨ、下條よしあき、新谷かおる、ピョコタン、えびはら武司、かなつ久美、のむらしんぼ、森下裕美、いがらしゆみこ、平松伸二、弘兼憲史

2020年11月(講談社エディトリアル)

「僕、いますよ。」

本宮ひろ志

現代の田舎の市役所を舞台に、他の職員や国を相手に、果たして再生可能エネルギーで自立した地方へと舵を切るれるか?

個性的なキャラクターたちと

ワクワクした展開で楽しみながら勉強にもなるマンガ。

週刊ヤングジャンプ2020年8月から連載(画像:単行本1巻より) 3巻にて完結。